跳到结论的机器

系统1的决策有如下特点:忘乎所以和仓促下结论。如果结论可能是正确的,偶尔的错误所付出的代价也在可接受的范围内,而且这种仓促的做法可以节省很多时间和精力,那么这种仓促的结论就是高效的。如果对情况不熟悉,在风险又高井且没有时间去搜集更多信,息的情况下过早下结论就很冒险。此时,很可能会出现直觉性错误,但这种错误也许可以通过系统2的有意干涉而得以避免。

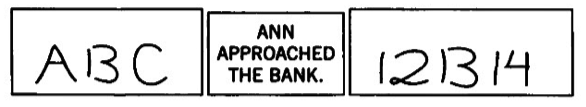

上图中三个方框的内容有何共同点?答案是,它们全都有歧义。你几乎可以确定地读出左边方框内所呈现的内容是“ABC“,右边是“121314”,但这两个方框的中间那部分内容足一模一样的。你本可以特它们看做是“A13C” 和“12B14”的, 但你却没有这样做。这是为什么呢?那是因为,同样的形状在字母的环境下就容易被看做是字母,在数字的环境下就容易被看做是数字。完整的环境能帮助你理解其中的每一个因素。那个形状是会引发歧义的,但你过早地对它的“身份”下了结论, 并且根本意识不到你已经赋予了某种歧义以解释。

看到中间框的内容,你可能会把Ann想象成一个满脑子都是钱的女人,她正走入一栋有出纳员和地下金库的房子。但这个貌似可信的理解并不是唯一的可能, 这个句子同样有歧义。如果在这个句子之前有“他们沿着这条河缓缓地漂向下游”这样一句话,你就会想到一个完全不同的场景。当你一直在想河流的问题时,“bank”这个单词有“岸边”和“银行”两个意思)这个单词就与钱没什么联系了。在没有清晰情境的情况下,系统1会自行建立一个可能的情境。我们知道这是系统1判断的结果,因为你井没有意识到自己作了选择,也没有意识到还可能有别的解释。当我们对答案不确定时,系统1就根据过往经历去赌一个答案。这种下赌的规则是明智的:最近发生的事及当前情境是作抉择时最重要的因素。如果脑中没有闪现出任何最近发生的事,那更为遥远的记忆便会呈现出来。

在这两个例子中最为关键的一点是:你作了一个确切的选择,但自己却没有意识到自己这样做了。你的脑海中出现的只有一种解释,而且你从未意识到这些问题会有战义。系统1不会记得自己放弃的几个选项,北至都不记得些有过多种选择。有意识的怀疑需要同时在脑中记住多种互不相容的解释,需要付出努力,而这并不是系统1 的长项。易变和怀疑是系统2的职责范围。

是什么让你相信了那些荒谬之词?

心理学家吉尔伯特提出了一个关于信任与不信任的理论。他提出,在理解一个陈述之前,一定会先试图相信它:如果这个陈述正确的话,你必须先了解它的观点究竟是什么意思。只有这样,你才能决定是否“怀疑”它。最初你产生相信某种观点的想法,是因为系统1的自主运作,这种运作包括构建这一情况下可能性最大的解释。吉尔伯特认为,即使是一个毫无意义的陈述也会唤起人们最初的信任。 你试试他给出的例子:“白鱼吃糖果。”阅读完这个句子之后,你有可能就会形成一个关于鱼和糖果的模糊印象,这个印象的产生过程,就是联想记忆自动搜索“鱼”和“糖果”这两个概念之间各种联系的过程,这一过程会使这种很荒唐的说法看起来竟有些道理了。

吉尔伯特认为系统2的工作就是不信任/质疑,这意味着:没有系统2参与时,我们几乎会相信所有事情。因为系统1不仅好骗,还容易产生偏见,而尽管系统2掌管怀疑和不信任的大权,但是它有时很忙,不忙时也很懒惰,总会擅离职守。的确,已有证据显示,当人们劳累或是精力耗尽时,更容易受那些空洞却有说服力的信息影响,例如广告。

联想记忆的运作是导致“确认偏误”的原因之一。 如果有人问你:“山姆友好吗?”你就会想到山姆的各种行为举止;而如果有人问你:“山姆是不是很不友好?“你就很难想起他的许多举动。系统2通过寻找符合他们当前观点的数据来证实假设是否成立。系统1产生的确认偏误不加批判地接受了建议,夸大了极端的可能性以及不可能的事件。 如果被问及海啸在今后30年内袭击加利福尼亚州的可能性有多大,你脑中所呈现的图像很有可能就是海啸,你会更容易高估出现灾难的可能性。

光环效应与群体的智慧

喜爱(或讨厌)某个人就会喜爱(或讨厌)这个人的全部一包括你还没有观察到的方面一这种倾向就叫做光环效应。光环效应这个说法很好地诠释了我们生活中普遍存在的一种偏见,这种偏见在我们塑造对人与环境的看法时起着很大的作用。系统1可以通过很多比现实更简单却更连贯的方式来表现这个世界,光环效应就是其中一种。

第一印象产生的感觉会影响你对事物的解读。阿希的一个实验堪称心理学实验中不朽的经典。他对两个人进行了描述,并要求其他人对这两人的个性进行评论。你认为艾伦和本这两人怎么样?

艾伦:聪明——勤奋——冲动——爱挑剔——固执——忌妒心强

本:忌妒心强—固执——爱挑剔——冲动—勤奋——聪明

如果你像我们一样,你就会更喜欢艾伦一些。前几条列出的性格特征会改变后面出现的特征的含义。我们认为聪明人有理由固执,并且还会尊重他这一点。然而,一个忌妒心强又固执的人如果还很聪明的话,他身上就带有一些危险性。光环效应也可以化解歧义:如同“bank”这个单词一样,“固执”这个形容词也是有歧义的,但将它放在一定情境中歧义便会被化解。

我们对一个人性格特征的观察顺序是随机的。然而,顺序的确很重要,因为光环效应注重第一印象,而后续信息在很大程度上都被消解掉了。避免光环效应有一个普遍原则:消除错误的关联!想要从大量证据来源中获取最有用的信息,你应设法使这些来源相互独立。 这世是警察办案时所遵循的规则。如果某个案件有多个目击证人,在录口供之前,这些证人是不能获准讨论案件的。这样做不仅是为了防止不怀好意的证人相互串通,还避免了没有偏见的证人相互影响。交流过各自目击过程的证人容易在证词中犯相似的错误,降低了他们所提供信息的总体价值。

眼见为实的想法往往让我们仓促作出决定

联想机制一个最基本的结构特点就是它只能回忆起已被激活的观点。无法从记忆中获取的信息(即使是无意识的)可能并不存在。系统1善于提取当前激活的想法来构建最可信的故事情节,但它不会(也不能)提取本系统中根本不存在的信息。

衡量系统1是否成功的方法是看它所创造的情境是否具有连贯性,而与故事所需数据的数量和质量关系不大。信息匮乏是常事,一旦出现这种情况,系统1则会仓促作出结论。系统1会根据当前信息非常轻松地生成想法。如果有新信息出现,可能故事就会被改写,但是系统1并不会等待也不会出现主观上的不适。对于第一印象的偏好依然存在。

寻找连贯性的系统1 和懒惰的系统2相结合,意味着系统2将会赞同许多直觉性的信念,而这些信念又准确地反映了系统1产生的印象。当然,系统2也能对证据采取系统而谨慎的处理方法,在作决定之前考虑其他选项——你可以有意识地搜寻一些你不知道的信息。然而,即使是深思熟虑后的决定,系统1也能对其产生影响。系统1的信息输入从未停止。

在证据不足的情况下过早下结论对我们理解直觉性思考非常有帮助,本书也常提到这样的情况,我将会用一个冗长的缩写来代表这种情形:WYSIATI,意思为“What you see is all there is”,即眼见即为事实。系统1基本上对于引起印象和直觉的信息的质量和数量都不敏感。

一个好故事最重要的是信息的前后一致性,而不是其完整性。你常会发现:知道得很少反而可以把已知的所有事物都囊括进连贯的思维模式中。眼见即为事实的理念有助于达成连贯性和认知放松的状态,从而使我们相信某个|陈述是真实的。这一理念解释了我们能够快速思考的原因,解释了我们是如何弄清楚一个复杂领域中那些信息片段的含义的。很多时候,我们拼凑出的连贯情节与事实是无限接近的,完全可以用来支持理性活动。

运用眼见即为事实原则,对判断和选择中存在的很多偏见也能作出解释:

过于自信: 正如眼见即为事实原则指出的那样, 无论是证据的数量还是质量都与主观自信关系不大。 每个人对自身想法的自信程度主要取决于他们对亲眼所见的事情的讲述效果, 即使他们几乎什么都没有看到也没有关系。我们经常考虑不到自己有可能尚未掌握对判断起决定性作用的那份证据,却总是认为眼见即为事实,此外,我们的联想系统更倾向于选择已被激活的连贯模式,抑制怀疑和歧义。

框架效应:同一信息的不同表达方式常常会激发人们不同的情感。“手术后一个月内的存活率是90%”的说法要比“手术后一个月的死亡率是10%”更令人安心。很明显,前述句子的深层含义都是相同的,只是表达方式不同而已,但人们通常能读出不同的含义,而且觉得自已的所见就是事实。

比率忽略:回忆一下史蒂夫,那个本性怯懦、做事井井有条,常被看做图书管理员的人。这个人物性格的描述是生动形象的,尽管你清楚地知道男性农民比男性图书管理员多,但在考虑这个问题时,你总会忽略这个事实。你觉得自己的所见即为事实。