体系框架

学习过程模型

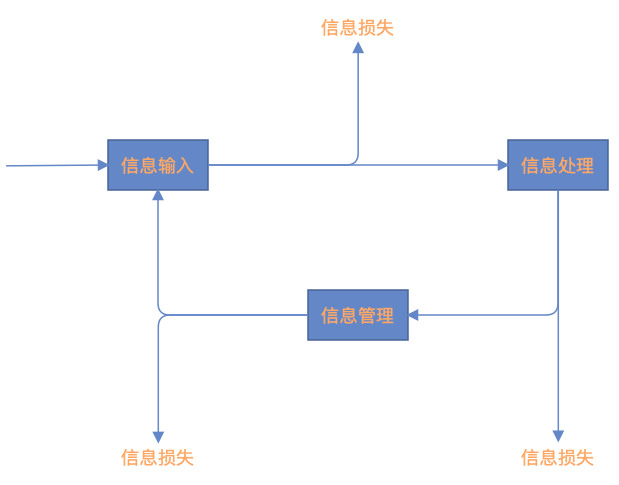

学习过程其实可以被划分为一个清晰的模型:首先,学习的初始阶段肯定是信息输入,这需要我们运用各种工具(比如书籍、搜索引擎等)去获取知识。紧随其后的是信息处理阶段,我们运用大脑对收集到的信息进行筛选和吸纳。然而,由于学习材料的质量不一或者个人理解能力的差异,信息处理过程中可能会出现信息的丢失。处理完的信息,我们会选择性地将其中一部分内化到大脑中,同时把学习材料存储起来,以备在需要的时候提取使用。但是,随着时间的推移,我们的记忆会逐渐衰退,因此,一部分已处理的信息就此丧失。有时,我们需要重新提取存储的信息,并将其作为再次学习的资源,然而,由于遗忘以及存储信息的质量问题,信息提取过程也将面临信息损耗的风险。

综合能力模型

在上面的讨论中,主要集中在学习过程,提升的主要是学习能力。实际上,学习能力的本质是信息流的收集和处理能力。而科研过程中涉及的其他能力,如讲课、报告、写作、洞察力、建模、创新等,它们的发展和提升其实也都依赖于学习能力的强化。因此学习在科研中的地位是最基本的。对于其他能力的训练,也要求我们有方法、有计划地进行。 在这个专栏中,我们侧重于讨论学习能力,对于其他能力的培养,可以参考我其他的总结性文章。

换句话说,学习能力是基础,它与其他能力共同构成了我们的综合能力。 在处理信息的过程中,我们不仅得到了各种产出,同时也锻炼了自身的综合能力。人们往往通过这些产出,如科研论文、科研报告,来评估一个人的综合能力,这些成果是我们利用学习能力和其他各种能力处理信息的结果。需要注意的是,各种能力对产出的贡献可能会有所不同,这也提示我们,在进行学习和训练时,我们需要尽量地提升与产出相关性更大的能力。

整个过程可以用以下的模型来理解:信息流 + 信息处理能力 + 其他能力 -> 产出。

学习方法框架

对于学习流程的优化,实质上就是在其各个环节以及整体布局中寻求改进,以最大限度地满足我们的需求。 因此,我们将着重在信息收集、信息处理、信息管理这三大模块上探讨优化方法。实际上,这三个环节彼此相互影响,我们也可以对这些环节的互动进行细化优化,这将在“学习流程间的链接”中有所涉及。

上述的学习模型其实是从微观视角出发,仅针对一轮的学习过程。然而在实际中,我们每天都要进行多次的学习循环。众所周知,局部的优化并不一定能带来全局的最优,所以从一天的时间尺度来看,我们还有许多优化的空间。我们需要对每天的精力进行合理分配以提升全天的效率 ,具体的方法我们会在“精力管理”模块中详述。

最后,当我们谈到人生,它的尺度远大于一天。对于大学的评价,如果是以育人质量来衡量,即毕业生的个人发展和对社会的贡献,真正负责任的说,各个大学之间的差距远比我们想象的要小。我认为,决定一个人事业成败的,一要看战略方向选择,二看身体和心理是否健康,三看坚持努力和不惧逆境,四看人际关系和情商,五再看能力水平。 除了极度依赖智力的少数领域,我认为我的观点应该有一定的参考价值。然而,人生的宏观方向并不能仅靠每日的精力分配来决定。对战略方向的思考和确定,需要一个长期且相对宏观的过程,这也需要一个专门的模块来进行管理。 我们将在“总结与规划”模块中详细讨论这个部分的方法。

必须指出,在在对每个板块进行优化过程中,我们不必尽善尽美,去做所有可能的优化。关键是要有选择性,根据二八定律,一个体系80%的优化往往只在20%的事情上,所以,我们需要抓住主要矛盾,做对于自己最有实际功效的优化。 因为优化的过程需要时间和精力,成本随着优化的深入呈指数上升。我们还是应该把90%的精力投入到专业内容中去。

最后,优化应该是一个循序渐进的过程,因此,不如就从现在开始吧!